Florilège de se faufiler dans multiplicité d’impasses – نافذة غير أزقة

Leonor MERINO (Dra. Universidad Autónoma

Madrid)

INTRODUCTION

Le terme ville peut être considéré comme une

métaphore, car, bien qu’il délimite un espace spécifique et un territoire

physique, il signifie aussi une « chose mentale », un territoire

symbolique, un « espace sémiotique », un monde et un livre à la fois, puisque

sous quel aspect inattendu s’offre à nos yeux ! : avec un panorama mobile où

chaque passant a son nom rappelant aussi un autre artistique-littéraire – et

chaque nom a son anecdote.

La seule évocation du nom de la

ville suffit parfois à déclencher tout un chapelet de rêves et de nostalgies,

frayeurs et fantasmes qui, à leur tour, peuvent revêtir des formes littéraires.

La ville est une succession de territoires dans lesquels les gens prennent plus

ou moins éphémèrement racine, se propagent, cherchent refuge et sécurité.

Le but, à travers le voyage dans une

ville, est généralement la recherche de l’inconnu et l’étrangeté pour être en

mesure de s’en approprier, car « les espaces de haine et de conflit

doivent être étudiés en référence aux produits incandescents et aux images qui

invoquent l’Apocalypse », selon Gaston Bachelard.

De ce point de vue, la métaphore de

la tribu ou de la ville a un intérêt heuristique : car elle conduit à la

découverte de nouvelles données et de nouveaux faits, dans tous les domaines,

intellectuels, commerciaux, politiques et culturels.

Les littératures ont besoin d’un lieu, d’un décor, de

séries de sensations, de frissons, de murmures, de regards.

La ville est plus

qu’une énigme, plus qu’un “leitmotiv”, plus qu’un sujet essentiel,

puisqu’elle est, en même temps, le sujet et la substance des œuvres littéraires

du Maghreb. Une source de fascination éternelle à l’égard de certains de leurs poètes

et de leurs écrivains, pour qui la médina – à l’instar

de leurs mères – peut être aimée comme

on vénère une déesse capable d’offrir la Vie. Elle signifie « Livre » et «

Écriture ». Mais construire la nouvelle ville étrangère, c’est écrire

l’anti-Coran, l’écriture et la ville confuse, de sorte que le muezzin écrit

dans des « strophes-bidonvilles » ; la ville apparaît comme un corps

étranger « enkysté » dans le pays, comme une création imposée à la

campagne qu’elle domine et exploite.

En ce sens, la délimitation

territoriale est un territoire physique et symbolique. Et à côté de cette

relation directe, il y a une autre indirecte qui ne dépend pas de la volonté

des protagonistes sociaux, mais de cet effet d’attraction-répulsion. C’est

encore pire pour la plupart de ceux qui doivent partir en exil : franchi le « Rubicond » –

ce mot recouvre une réalité bien

plus ambiguë –, l’exil révèle

un mal de vivre que le temps accélère, accroît ou amoindrit : c’est bien

souvent le point troublant du non-retour douloureux, appelé par Édouard

Glissant : « retour et détour ».

Toute cette grande idée européenne,

que le colonisateur apporte à l’espace urbain postmoderne, l’exportera dans la

ville musulmane, dénaturant cette autre relation plus organique, naturelle et

spontanée, tout comme l’assemblage de la médina.

MÉDINA-المدينه : voyage intérieur-retour / sonore-visuel

Les écrivains maghrébins qui écrivent en Français, avec un nouveau langage et un vrai courant souterrain qui coule sur la surface à travers les pores du texte français – « des mots qui sortent d’autres bouches » selon Haddad car la langue de son « exil » doit être placé dans son contexte historique – revendiquent le droit d’écrire au-delà du bilinguisme et du biculturalisme. Pour eux, leur ville, leur médina c’est l’inertie du corps et celle de la mémoire tribale, qui n’a pas hérité de la force du guerrier mais de la sagesse de l’indolence, celle du subconscient maternel, du clin d’œil des esprits – “djenoun” –, la surprise du soleil, la glissade d’un parfum, le frottement d’un poème, la cuisse chaude de la femme fatale, star inaccessible : « Nedjma », le roman inoubliable de l’écrivain algérien Kateb Yacine.

Tout dans la médina est un

va-et-vient d’ânes chargés de plateaux, de ciment, de cuir, des milliers de

marchandises destinées à des corvées bruyantes.

Le marchandage des voyous, en

observant que le touriste a mis sa vue sur la douceur de la peau des babouches

ou dans la douceur de la laine des tapis.

Imaginons voir passer habitants et visiteurs, touristes,

curieux et chercheurs, charretiers et petits cireurs traversant la médina.

Bref, la vie qui monte et tombe au

milieu de la chaleur, parmi la masse autour des danseurs, des narrateurs, des

jongleurs, des ornithologues. Toutes sortes de marionnettistes, charmeurs de

serpents en sueur, avec leurs cheveux dans le désarroi face aux cobras noirs,

leurs têtes écrasées étincelantes.

Toits ouverts, peints à la chaux, femmes assises, jambes et bras indolents, déchets de pastèques et d’orange, des tomates écrasées sur le pas de la porte, des bras chargés de djellabas usagées, des mains tenant de vieilles chaussures, une bouche ouverte chantant d’une voix vive des figures; des citrons, des bouquets de menthe, des têtes d’ail, des poignées de haricots et des dattes qui se tiennent en pyramide avec un équilibre subtil et toutes ses fortes odeurs d’épices:

« entourée de sable, cette ville s’ébauche en une miniature aux couleurs tendres, et je tais d’autres vibrations : la surprise du soleil, la ville se recroquevillant et le parfum d’argan, lieu commun du Sud marocain et impression douceâtre d’un vol »[i].

Sueur, promiscuité, le flux et le reflux de la foule, la frénésie trépidante et, en arrière-plan, la rumeur constante du dédale d’ombres et de lumières avec des «terrasses inmaculées»:

« Mogador signes

clamant concorde, étoiles d’islam, de David, l’une et l’autres réconciliées,

carré koufique de la baraka prophétique, sceau de Salomon […] Ne restent que

vieux, femmes mariées à notables musulmans, quelques adolescentes colorées par

le sel, une septuagénaire tenant pension et auberge, l’Atlantique, la cuisine

la meilleure de la ville quoique d’irrespectueuse »[i].

C’est dans les parties centrales des

villes arabes où était regroupé l’essentiel de leurs activités économiques,

disposées autour de la Qaysâriyya – halle où l’on vend des tissus et des objets précieux –: comme à Fès

entre la grande mosquée Qarâwiyyîn et le sanctuaire du fondateur Moulay Idriss.

Elles enserrent la mosquée d’un résau de rues, souvent très régulièrement tracées, comme à Tunis autour de la mosquée de la Zaytûna.

C’est pourquoi dans quelques

oeuvres, il y a un gémissement pour la médina de pubis vierge, un ventre

déchiré par le colonisateur qui a été violé afin de mieux le dominer.

« Le muezzin » de Mourad Bouboune retourne à sa ville d’outre-mer, dix ans après l’avoir abandonnée. Rien n’est pareil, tout a changé. Une nouvelle ville a étouffé l’autre et il ne reconnaît plus la ville qui, à son tour, ne le connaît pas non plus : « pour subvertir cette ville, une seule arme, l’écriture ». Une écriture qui, dans cette œuvre, dynamite le discours idéologique officiel, comme « La Répudiation » de Rachid Boudjedra, « L’Exil et le désarroi » de Nabile Farès, « Habel » de Mohammed Dib et « Le polygone étoilé » de Kateb Yacine.

Il y a d’innombrables citations de ces écrivains où ils rêvent d’une ville maternelle, purifiée du bâtard et de la perversion, une ville « vierge », comme le reflète la quête de « Habel » – dans le roman homonyme cité de Mohammed Dib –, sur son chemin spirituel, loin du labyrinthe sinistre où la morale la plus élémentaire a été bannie.

Dans ce

contexte colonial d’antan, chez Albert Memmi, le héros de « La Statue de sel »

est découvert « irréductiblement étranger »

dans sa ville natale. Tunis, en tant que femme légère, est une « ville

prostituée au cœur fragmenté », puisque, « comme une mère, la ville natale

n’est jamais remplacée » ; et le subconscient vit dans le quartier juif de

la Hara : « mon seul intérieur, portable et inépuisable »[i].

Et quand le narrateur, dans le roman «Agar » du même auteur tunisien, montre à Marie les curiosités

de la nouvelle ville, il se rend compte que rien n’attire son attention, « il

n’y a rien d’original. La vieille ville est belle, tu verras »[i].

La ville

apparaît comme un microcosme d’hostilité entre colonisateurs et colonisés,

devant ce conglomérat de ruelles, imbriquées les unes dans les autres,

immobiles et éternelles, tout comme la « médina

», naturelle et spontanée, avec

son temps cyclique et non linéaire, labyrinthique

et sans laisser transpirer son secret, le tout dernier labyrinthe, et le plus impénétrable.

L’espace est caché au moment où l’on pensait qu’on pourrait le saisir. Ainsi, le héros de « L’Exil et le désarroi », de retour à la recherche de son enfance, ne trouvera rien d’autre que sa mort, comme Mokrane mourra dans le roman de Mouloud Mammeri, « La Colline oubliée » ; puisque si le retour est impossible pour Nabile Farés, toute tentative d’harmonisation du lieu d’origine avec la ville est vouée à l’échec, chez son compatriote Mammeri.

Pour les écrivains marocains, leurs villes sont peuplées d’un grand souvenir, elles s’habillent de nuances fortement symboliques. La ville natale porte dans son ventre de la cendre, une forte odeur et un goût inoubliable : « la ville natale a rempli ma bouche de terre, de cendre et de syllabes »[i]

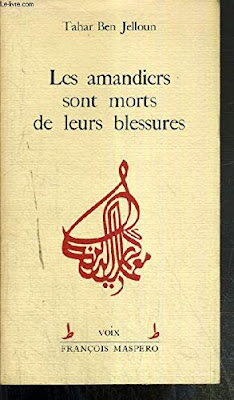

Tahar Ben Jelloun, originaire de Fès, -

l’emblématique ville marocaine - décrit son terroir comme une « ville répudiée » :

O

ville des villes

Tu

portes en toi l’absence […]

Il

ne m’est de toi que l’amnésie

conquise

répudiée

sur

monts arides[i].

Dans son récit

« L’écrivain public » et dans son roman « Harrouda », la ville de Fès est souterraine, clandestine, dépourvue d’horizon et

de mer, où l’écrivain regrette l’espace aquatique avec sa plainte répétée.

Dans « Harrouda », Tahar Ben

Jelloun souligne connaître d’autres villes comme Tanger, livre inachevé, «

porte de l’Afrique », « qui s’ouvre au sexe, jardin hirsute » et aussi à la

« trahison » : c’est ainsi que cet écrivain marocain l’a

recueilli de Jean Genet pour qui [cette ville] « était le symbole même de la

trahison », dans son « Journal du voleur ».

Pour Ben Jelloun, Tétouan est la « topographie d’une solitude », où tout est scellé : « les portes et le cœur ». Et la ville légendaire de Marraquech - patrimoine de l’Humanité - est « l’œil recueilli dans une boîte métallique la mémoire sur bande magnétique ».

Dans « Le Passe Simple », le pionnier marocain Driss Chraïbi, né à Al-Jadida, renie aussi de la ville de Fès qui lui rappelle son passé détesté.

Et dans son roman poétique « La Mère du Printemps. L'Oum-er-Bia », il nommera « déshérités » à ceux qui ont fait défection de la tribu et ont perdu leurs liens avec la terre mère, puisque l’enracinement de l’écrivain à sa terre natale y est profond.

Mohammed Khaïr-Eddine a besoin de reboire de l’espace natal, source de création, carrière de symboles, fondation et conséquence de son écriture, le transvasement vers l’imaginaire et fantastique de l’enfance et de la liberté récupérée, l’espace inaccessible pour l’écrivain en exil, lieu fantasmagorique récupéré dans le temps, objet de désir, champ symbolique, sphère culturelle profondément marquée par la mère.

Espace

d’oralité et de la mère berbère « qui vit dans sa montagne », afin de

transmettre une partie de son identité cachée, masquée et sacrifiée, identité

primaire qui miroite dans son roman « Légende et vie d’Agoun’chich », la connaissance viscérale d’une terre ancrée

dans un espace de « femmes pourvoyeuses des significations cachées du

monde »[i].

Pour Khaïr-Eddine, « tout ce qu’il [a] dit répond à

l’élucubration, à l’hystérie et au sommeil mal digéré » : « les villes

sentaient la misère, le sperme et le stupre » :

« Les Médinas babillant dans la misère, dégoulinant d’eau de nettoyage et d’urine et en se grattant aux murs sous un soleil de justice, fumant kif et baisant les vierges dans les coins, se masturbant parfois »[i].

Alors, dans le roman « Agadir » – qui signifie forteresse en tamazigh – : la ville morte, après le tremblement de terre, devient théâtre, où le drame est mis en scène et le contemporain fait face au passé et à la voix de l’ancêtre.

Reconstruire « Agadir », peut-être, dans une « ville-étoile » pour Khaïr Eddine afin de guérir « d’une nostalgie féroce »[i].

Dans « La Mille et Deuxième Nuit », Mostéfa Nissaboury, poète de cri en deuil dilué dans la lave incandescente et à la recherche de son identité culturelle, rêve de la ville musulmane des temps lointains, mais déjà « les mémoires sont décapitées » et les villes mortes.

De même que cette ville qui a dispersé ses tribus et revendiqué les mercenaires :

« Ville morte

Qui

a apporté ses racines au-delà des mers

Sans se soucier de l’érosion inévitable »[i].

Ville comme un immense sexe – refuge utérin – et ouvert à la continuité humaine, une sorte de vitalité féminine :

« Marraquech est une matrice incommensurable. Un vagin cosmique où toute l’humanité peut encore extraire l’énergie féminine et maternelle indispensable à la création et au retour aux sources essentielles »[i].

Espace qui incarne ce monde traditionnel et immuable. Ces « entrailles

de la ville » ; c’est-à-dire dans la vieille

ville, comme dans la Qasba d’Alger, la Médina de Fès ou la Souika de

Constantine ou bien dans les quartiers populaires, où les marchés aux grains

s’établissaient habituellement sur des vastes aires appelées “ruq’a, rahba” ou

“‘arsa”, comme la connue « halle aux grains » (“rahba”)

d’Alger était située à l’intérieur de la porte de “Bab’Azzûn”, à

la limite sud de la ville. De même que Tunis a gardé ses places aux moutons (“Rahba

al-Ghanam”) et aux chevaux (“Murkâd”), sur la périphérie du faubourg sud de la ville.

C’est ainsi que, à l’instar de la mère, la

médina tient beaucoup à cœur comme un remède qui débarrasse des angoisses et d’autres

chagrins pour ces écrivains-poètes : « La ville engourdie me ramenait

dans ses seins et se refermait sur moi comme une matrice »[i], dit le narrateur

qui se promène à travers la ville marocaine d’Azrou, dans le roman d’Abdelhak Serhane « Les enfants des

rues étroites ».

|

Et

pour le grand sociologue et poète marocain Abdelkébir Kbatibi, il n’y a rien de

plus violent que « la mémoire

tatouée » précitée ; même

si la médina tente de résister avec ses dédales : sa ville, coquille

enveloppée dans le sable, croquis de minotaure de lumière tamisée,

puisque « euphorbe

est ma mère, désert est ma mère, oasis est ma mère, / je suis protégé, Occident

! ».

« J’ai toujours écrit pour mériter ma mère », confirme Malek Haddad. Et Kateb Yacine, redonnant à l’écriture la couleur de sa mère, se plaint de cet exil linguistique qui l’a éloigné de son amour et avoué à la clôture de son récit émouvant « Le polygone étoilé » :

« […] ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil intérieur qui ne rapprochait plus l'écolier de sa mère que pour les arracher, chaque fois un peu plus, au murmure du sang, aux frémissements réprobateurs d'une langue bannie, secrètement, d'un même accord, aussitôt brisé que conclu ».

Ahmed Sefrioui, écrivain marocain à plume blanche qui, dans ses heures de paix, protège le charme de la tribu dans “sa” « Boîte à merveilles », parce qu’il sait qu’il doit passer par sa ville de « rues sans nom ni visage particuliers ».

El Maleh décrit toujours un monde personnel parmi des aperçus : celui des juifs – sa communauté en souvenir – dans les villes du Maroc avec ses bruits ainsi que les odeurs au séjour de ces familles et un devenir incertain : celui des villes européennes. « Essaouira, Mogador [...] éphémère et éternelle, mobile tournoyante et ouverte sur l’infini »[i].

Parfois, c’est un simple souvenir, parfois, l’absence, tout comme les fleurs, les blés et le soleil radieux de sa terre. Voici l’écho de sa complainte :

« Ma

chanson boit des Rues des arabes »[ii].

Cependant, pour lui, la ville de Paris est opaque,

sale, ne laisse pas entrer la lumière du soleil. Stérile, elle détruit la vie,

car « Paris fait du bruit. Il y a partout Paris » :

« C’était sale là-haut, c’était sale. Une mer de crasse grisâtre. Impossible

pour le bon Dieu de vivre là-dedans... »[i] :

« Entre Paris et

Alger, il n'y a pas deux mille kilomètres. Il y a quatre années de guerre. Il est

inutile d'interroger. Ce n'est pas du voyage, ce n'est pas du tourisme. Les

trains ne s'en vont plus pour le plaisir de s'en aller » [ii].

Essence-جوهر du RUBICOND : fantôme de la Patrie en émoi

Aussi comprend-on mieux Baudelaire quand, dans « L’Albatros », il clame sans appel :

« L’exilé partout est seul au monde ».

Mais

pour la plupart de ceux qui ont déjà franchi le « Rubicond » (“Alea jacta est car le sort en est jeté dit jadis César

selon Suétone), ce mot recouvre une

réalité bien plus ambiguë, l’exil révèle un mal de vivre que le temps accélère,

accroît ou amoindrit.

Il est

synonyme de désenchantement voire d’aigreur et d’amertume. En

tout cas, c’est bien souvent le point troublant du non-retour douloureux ;

ce perpétuel déracinement engendré par l’exil appelé « retour et

détour » précité et selon É. Glissant[i].

Ainsi,

pendant des jours d’exil, l’écriture de Malek Haddad se baigne de poésie, de

musique pour exorciser son angoisse des matins gris :

« C'est une mauvaise habitude à

prendre. L'exil, c'est, par exemple, la rue Madame, la lumière qui s'éteint, la

longévité de la nuit. La tristesse blafarde des hôtels. Le bruit de la clé sur

le triangle de cuivre doré. Au numéro d’une chambre d'hôtel, l'exil se rétrécit

aux dimensions d’un pauvre chiffre » [ii].

En conséquence, devant la porte de l’exil et sans jamais oublier son culte de l’amitié, voici un conseil empreint d'amertume :

« Couvre-toi bien,

il fait froid dans l'exil »[iii].

En écrivant l'exil, tous les exils, les écrivains maghrébins

« exilés » revendiquent leur droit à ne pas se sentir à leur place.

Qu'ils y inscrivent, dans cet espace, leur fidélité à la terre de ses origines,

ou bien qu'ils tentent de dessiner une nouvelle terre, face au monde. Ils

regardent le monde et vice-versa :

« Écrire l'exil, les exils leur offrent le droit absolu à la recherche d'une identité qui leur serait propre, même imparfaite : cette touffeur du « Je » abrité par des identités plurielles »[iv].

« Avait-il été heureux en France ? », demande le

narrateur du roman « L’insolation » de

Rachid Boudjedra, qui allie lyrisme et engagement politique, tout en

« dessinant les villes noires de suie dans lesquelles il pleuvait tout le

temps ». « Mélancolie dans les villes étrangères. Horrible nostalgie

! Je donnerais tout pour retourner dans la ville où j’avais passé toute mon

enfance et mon adolescence ».

Et qui de mieux que Mohammed Dib, toujours en mettant l’Algérie à cœur avec des textes nimbés d'une vague de chaleur et de lumière, quand il est question de son pays également en proie à la guerre ?

Sa recherche fait partie de son

itinéraire et devient une source d’écriture, puisque sa nature hermétique est

maintenue dans le temps et l’espace, et sa représentation engendre la

théâtralité la plus tragique.

Depuis « Habel », sa scène romanesque voyage en dehors de l’Algérie. D’abord à Paris, puis aux neiges et aux mers nordiques, où il relie différents mythes et cultures dans une synthèse d’élégance soutenue :

« Les Terrasses d'Orsol », « Le Sommeil d'Eve »,

«

Qui de mieux que Dib – j’insiste – dans son désir de

s’immerger dans le mot, de l’abriter, de le nettoyer, de le réparer et de

l’ordonner pour que son haleine grandisse enfin dans le moment poétique

ponctuel tout en prenant une

teinte plus obscure lorsque l'auteur s'exile en Europe ?

Son « Ombre gardienne » est une pure évocation

poétique arabe et la célébration

de la nature et ses parfums, sensualité pudique mais explicite ;

néanmoins, ses vers prennent une teinte plus obscure lorsque l'auteur, dans sa

« Complainte », prend le chemin de l’exil :

« Soirs tendres de

Paris, que vous m’êtes amers

Pour l’exilé, Paris

obscur c’est un enfer.

Quand le ciel gris

et rose au-dessus la Seine

Se repose en tremblant tout son cœur crie et saigne »[i].

Son rêve d’ailleurs – à

« Contre-jour » – berce le séjour français de cet émigré, de ce poète

illustre et délicat :

« Rien que la mer ténébreuse et douce

Tombée des étoiles, témoin des mutilations du ciel,

Solitude, pressentiments, chuchotis.

Rien que la mer,

Les yeux éteints,

Sans vague ni vent

ni voile.

Brusquement les

oiseaux réapparaissent ;

Et c’est la femme,

Ni étoile ni rêve,

ni geyser ni roue, la femme » [ii].

À travers le voyage dans une ville, le but, est généralement la recherche de l’inconnu et l’étrangeté pour

être en mesure de s’en approprier[i].

Mais quand le retour d’exil est vécu comme un

apprentissage difficile, l’écrivain

et poète marocain Abdellatif Laâbi écrit – dans « Le Spleen de Casablanca » – son

journal de bord d’un impossible retour, puisque, si le retour au pays natal

devrait être joyeux, Casablanca n’est plus rien pour lui.

Conscient d’un passé qui n’est plus, le poète cherche sa place et son identité :

« Dans le bruit d’une ville sans âme », un lieu détestable vécu comme une agression et un symbole de la nostalgie dans sa question rhétorique en soliloque : « Où s’en est allé dis-moi, le pays de notre jeuneuse ? »[ii].

La ville c’est l’absence, comme l’ogresse est dévoreuse pour Nabile Farès, dans son roman « Le Champ des Oliviers » :

« Exil de la pierre dans ce monde. Où l’homme tue. [...] Pas de place dans ce monde.

Pas de place... Juste cette déflagration meurtrière de votre terre » [i].

Aïe! Tristesse! C’est aussi la fin de l’exil pour le poète Malek Haddad qui se trouve face au chômage et au despotisme dans « Écoute et je t’appelle »:

« Ombre du col relevé

J’ai

seize ans quand il pleut

La

ville a peur des étrangers

Elle

aime bien ses habitudes

Je

marche

Je traîne… »

Toi qui cherches ton dernier

asile dans la foule humaine, tu peux voir et trouver dans la masse ton

« bain de multitude » décrit par Charles Baudelaire dans

« Les Foules » : « Multitude, solitude : termes égaux et

convertibles par le poète actif et fécond »[i].

Ah ! Toi, Malek Haddad, Poète-flâneur-Algérien ! :

« J’ai ma lettre à chanter

Je suis un continent qui rêve à la

dérive...

Un chant d’amertume pour le poète Haddad dans ses vers « Début d’exil : il pleut », qui semble devoir faire le deuil de sa ville natale : il s’agit pourtant du retour au pays de jeunesse. Le lieu devrait donc être chargé d’émotions et de nostalgie. Il n’en est rien.

La propre ville onirique devient une prison. Personne, comme le poète, écrivain et journaliste algérien Tahar Djaout, pour décrire, dans son verbe sans entraves, son amour et sa désaffection pour la ville « oppressante » d’Alger :

« encoche de lumière et de beauté sale »[i] avec son « faux visage et son hypocrisie » :

« il y a des villes où il est horrible d’avoir vingt ans; vingt ans, qu’on voudrait jeter par la fenêtre, surtout quand on voit sa cousine à nouveau réduite à la vertu de procréer »[ii].

Pour le

poète,Tahar Djaout, le divorce semble consommé face à la

culture dont il ne partage pas les valeurs machistes.

Nabile Farès, un artisan du verbe, écrit dans son

ouvrage cité ci-dessus, « L’Exil et

le désarroi » :

« Alger

la bleue,

la

verte, la Blanche

et,

l'emmerdante.

Où les

hommes ont décidé

de se

taire,

ou : d'adresser des louanges »[i].

Dans une langue d’accompagnement où l’interjection, l’exclamation et le laconisme émergent sous forme de fusées éclairantes, Rachid Boudjedra écrit avec sa langue somptueuse et rebelle dans son premier texte poétique – que j’ai traduit et préfacé en espagnol – « Pour ne plus rêver » :

« Alger prostituée »[i].

Et pour le poète algérien Saïd

Yacine :

« Alger nausée

Alger faux

accouchement

Alger hypocrite »[ii].

Son compatriote Mourad Bourboune,

dans son roman déjà cité « Le

Muezzin », avait jadis écrit, désenchanté : « faux accouchement ».

Avec sa douleur, écrit Nabile Farès

dans son récit cité « L’Exil et le désarroi »:

« nombreux sont les

exilés

dans nos âmes

de nos villes

et de nos champs

L’écrivain algérien Rachid

Mimouni a présenté la ville comme un lieu et une cause d’aliénation et de perte

d’identité dans la plupart de ses romans : « Le fleuve détourné » 1982), « Tombéza » (1984) et « L’honneur de la

tribu » (1989).

Dans la « Trilogie de Alger » (« Trilogía de Argel ») de son compatriote Yasmina Khadra, Alger – cette terrible ville “ogresse”– s’abrite dans l’épouvante[i] : mais ce sujet sera mon analyse pour une autre occasion.

À

présent, je désire exprimer que les exils ont fait des nomades

contraints et désillusionés, puisque les pays qu’ils

ont cru retrouver s’éloignent et leur éloigne à nouveau. La séparation a le

goût amer de la perte.

D’une

manière générale pour ces écrivains étudiés, le retour d’exil est vécu comme un

apprentissage difficile, et non comme une émotion instantanée.

Ils

évoquent le rôle des mots pour affronter les exils – leurs terres déjà dans le silence –, puisque la pire souffrance est peut-être celle

de ne pas avoir les mots pour les chanter.

Donc, une réalité demeure toutefois : celle de l’écriture refuge.

«Je cherche mon territoire sur une page blanche», avoue la jeune sénégalaise, Fatou Diome, dans « Le ventre de l´Atlantique »[i].

Pour

qui sait d’où il vient et si partir peut devenir un choix, l’éloignement est-il

un enrichissement ?

Depuis

Ovide, la poésie lyrique chante les affres du déracinement, tout comme le lien

consubstantiel de l’homme à sa terre.

Cependant,

malgré les mots déçus de ces écrivains, la splendeur de leur Amour pour leurs

pays, leurs peuples et leurs cultures sont sous-jacentes, latentes :

systoles et diastoles de leurs cœurs.

L’Homme est en symbiose avec l’Univers…

Et, peut-être, Amies/Amis...: « le bonheur est un accident » [i]

[i] Dans cette

atmosphère étouffante, épouvantable, l’écriture maghrébine devient un cri de

rage face au silence mortel, une réponse au crime, une mise à point de la

barbarie ; mais ceux, qui n’ont pas plus d’arme que les mots, paient avec

leur mort comme Tahar Dajout : L. MERINO, Encrucijada de Literaturas

Magrebíes, Alzira-Valencia, UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, 2001,

pp. 103-110.

[i] R. Boudjedra, Pour ne plus rêver, réed., Argel, S.N.E.D.,

1981,

p. 29. Traduction, Introduction et

Glossaire à l’espagnol : Leonor MERINO, Para no soñar más, Madrid,

Huerga&Fierro, 2005.

[ii] J. Déjeux, Jeunes poètes algériens

de langue française, Paris, St-Germain des Près,

coll., Poésie 1, 1981, pp. 185-187.

[i] T. Djaout, L’Invention du

désert,

Paris,

Le Seuil, 1987, p. 190.

[ii] T. Djaout, Solstice barbelé,

Sherbrook, Naaman, 1975, p. 10.

[i] Selon G.

Bachelard : « les espaces de haine et de conflit doivent être étudiés

en référence aux produits incandescents et aux images qui invoquent

l’Apocalypse », La poétique de l’espace, Paris, P.U.F., 1995, 5ème

édition, p. 17.

[ii] A. Laâbi, Spleen de Casablanca,

Paris, Éditions de la Différence, 1996.

[i] É. Glissant, Une nouvelle région du monde. Esthétique I, Paris, Gallimard, 2006.

[ii] M. Haddad, Le

Quai aux fleurs ne répond plus, Paris, Julliard, 1961, p. 16.

[iii] M. Haddad, Je

t'offrirai une gazelle, cit., p. 31.

[iv] M. M. Derwich, « Deuxième

Rencontre euromaghrébine d'écrivains » : Littérature et

Engagement, Tunis, 27/28/29 Novembre, 2014.

[i] T. Ben Jelloun, Les amandiers sont morts

de leurs blessures, Paris, Maspéro

1976, pp. 16-17.